Accueil > Stocker l’eau > Solutions fondées sur la nature

Solutions fondées sur la nature

Préserver la ressource en eau en s’appuyant sur les fonctions des écosystèmes

Selon la définition de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), les solutions fondées sur la natureSelon la définition de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les Solutions fondées sur la Nature sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements climatiques… Des écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent en effet de nombreux services écosystémiques pour nos sociétés tout en permettant de préserver et restaurer la biodiversité. sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes. Elles participent à relever les défis que posent les changements globaux à nos sociétés, comme la lutte contre les changements climatiques. Les écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent en effet de nombreux services pour nos sociétés tout en permettant de préserver la biodiversité. En ce qui concerne la ressource en eau, les services apportées sont notamment : le stockage et la restitution en période d’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique, l’atténuation des crues, l’amélioration de la qualité de l’eau… Plusieurs actions consistant à développer les solutions fondées sur la nature sont prévues dans le PTGAProjet de territoire Garon’Amont..

Découvrez les actions mises en œuvre

À la une

Sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les troupeaux dans les estives : exemple d’une démarche partenariale portée du Syndicat Mixte Garonne Amont

Opérations expérimentales de recharge de nappe

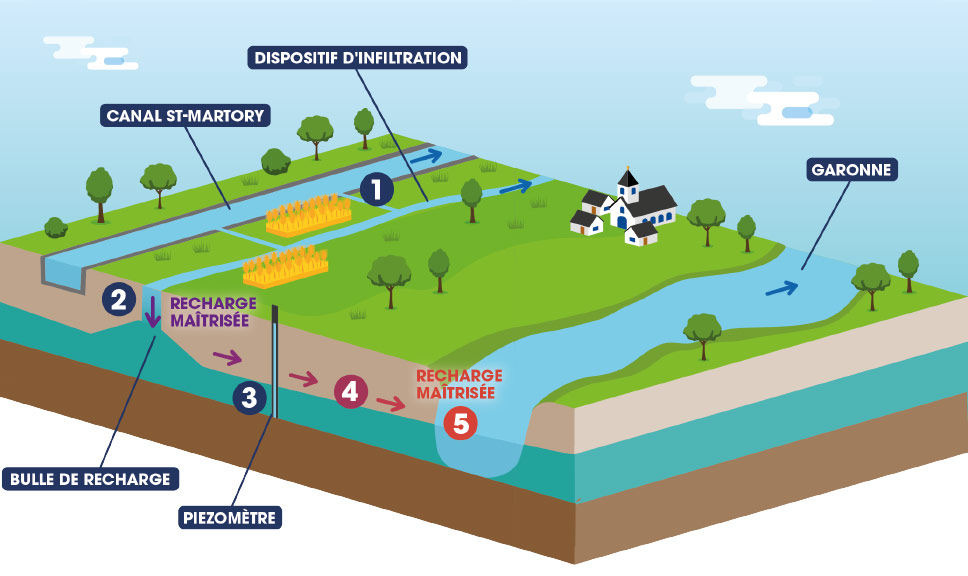

Réaliser des aménagements permettant l’infiltration pour augmenter le stock d’eau dans la nappe en hiver/printemps afin d’optimiser le soutien des débits d’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique naturel de la Garonne en été et limiter l’augmentation de la température de l’eau.

Descriptif de l'action

Les opérations expérimentales nécessiteront préalablement un état des lieux afin d’identifier les sites potentiellement favorables sur la base de critères hydrogéologiquesL’hydrogéologie est la science des eaux souterraines. Elle étudie les interactions entre les structures géologiques du sous-sol (nature et structures des roches, des sols) et les eaux souterraines ainsi que les eaux de surface) et environnementaux.. Après la réalisation des aménagements hydrauliques permettant l’infiltration de l’eau dans la nappe, des tests de recharges seront réalisés et un suivi sera mis en place.

Le contexte

La recharge de nappesPratique qui vise à augmenter les volumes d’eau souterraine disponibles en favorisant, par différents aménagements, l’infiltration d’eaux superficielle (ex : rivière) jusqu’à la nappe. s’est développée depuis les années 2000, souvent autour d’enjeux de productions d’eau potable. Les bassins d’infiltration sur sols filtrants sont les dispositifs les plus fréquents. C’est également une solution connue depuis longtemps sur le plan agronomique, par exemple pour gérer la salinité des sols en zone littorale. L’Observatoire National sur les effets du changement climatiqueCréé par la loi du 19 février 2001, l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, en France métropolitaine et d’outre-mer, matérialise la volonté du Parlement et du Gouvernement d’intégrer les effets du changement climatique dans les politiques publiques environnementales. L’ONERC coordonne la politique nationale d’adaptation au changement climatique. mentionne ce type de gestion parmi les solutions d’adaptation fondées sur la nature. L’action mise en œuvre ici vise à un résultat quantitatif puisque la nappe alluvialeNappe d’eau souterraine qui accompagne le cours des fleuves et rivières. Les eaux circulent souvent à faible profondeur au travers des alluvions (sables, graviers, galets) déposées par le cours d’eau. de la Garonne est indispensable au maintien des débits d’eau en période d’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique. Un renforcement de la recharge de la nappe dans les mois qui précèdent l’étiage du niveau de l’aquifèreTerrain perméable, poreux, permettant l’écoulement d’une nappe souterraine et le captage de l’eau. pourrait donc permettre de réduire le déficit estival. Cette recharge de nappes serait réalisée grâce à des aménagements favorisant l’infiltration des eaux de surface (bassins d’infiltration et/ou fossés), qui seraient alimentés par le canal de St Martory.

Les eaux de nappes sont plus fraiches que les eaux de surface et subissent moins l’impact des périodes de chaleurs. Les apports de la nappe alluviale contribuent ainsi à limiter les hausses de la température de l’eau de la Garonne.

Les objectifs de l'action

Disposer de résultats expérimentaux de recharge de nappesPratique qui vise à augmenter les volumes d’eau souterraine disponibles en favorisant, par différents aménagements, l’infiltration d’eaux superficielle (ex : rivière) jusqu’à la nappe., sur le déficit estival de la Garonne et sur la limitation de l’augmentation de température, et définir les conditions d’un passage vers un dispositif opérationnel pérenne.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action

Où en est l'action ?

L’engagement de l’action sous le copilotage du BRGM et de RESEAU 31, gestionnaire du canal de Saint-Martory, a été acté par une convention signée en juin 2021. D’importantes études de terrain ont été menées de 2021 à 2022 sur le secteur amont du canal de Saint-Martory afin d’identifier les zones les plus propices à l’infiltration. Ce travail préliminaire a permis d’identifier 5 secteurs a priori favorables pour réaliser la réalimentation dont 2 ont été retenus car présentant les meilleures caractéristiques.

Parallèlement, de premières réunions d’information ont été organisées par Réseau 31 pour présenter l’expérimentation à différentes parties prenantes (agriculteurs, collectivités, associations de protection de la Nature). En 2023, des aménagements hydrauliques au niveau des ouvrages du canal ainsi que des essais d’acheminement d’eau ont été réalisés sur les 2 secteurs retenus. Malheureusement les investigations géologiques et hydrogéologiquesL’hydrogéologie est la science des eaux souterraines. Elle étudie les interactions entre les structures géologiques du sous-sol (nature et structures des roches, des sols) et les eaux souterraines ainsi que les eaux de surface) et environnementaux. menées en début 2023 ont conclu au faible intérêt de l’un des 2 secteurs pour réaliser l’expérimentation.

Les investigations et aménagements ont été poursuivis sur le dernier secteur qui présente les meilleures potentialités avec un débit d’infiltration estimé de 400 à 500 l/s. Parallèlement des démarches ont été réalisées pour obtenir les autorisations règlementaires requises auprès des services de l’Etat ainsi que l’accord des propriétaires concernés. Les travaux pour aménager le site d’infiltration et permettre le transfert de l’eau depuis le canal ont ainsi pu être réalisé. Un test concluant d’acheminement de l’eau a été réalisé en début d’été 2025. Les mesures de terrains portant sur le niveau de la nappe ou la qualité de l’eau ont été poursuivi afin de conforter la connaissance de l’état initial « état zéro ».

Tout est désormais près pour un démarrage de l’expérimentation d’infiltration à partir de novembre 2025.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée avec une première phase d’investigations de terrains menée dès 2021 à 2022 pour identifier des site d’infiltration ; les premiers essais d’infiltration doivent être réalisés durant l’hiver 2025-2026.

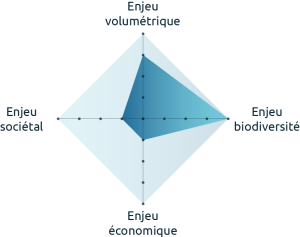

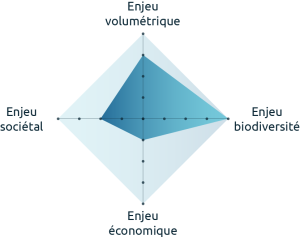

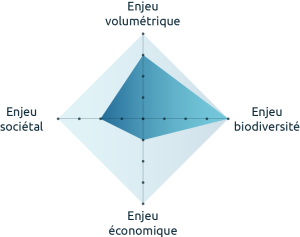

Les enjeux

Les enjeux de cette action concernent la recharge de la nappe alluvialeNappe d’eau souterraine qui accompagne le cours des fleuves et rivières. Les eaux circulent souvent à faible profondeur au travers des alluvions (sables, graviers, galets) déposées par le cours d’eau. de la Garonne par infiltration d’eau du canal de Saint-Martory en période de hautes eaux pour permettre un soutien accru naturel des débits par la nappe (enjeu volumétrique) et une limitation de l’augmentation de la température de l’eau (somme des autres enjeux).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Les opérations expérimentales nécessiteront préalablement un état des lieux afin d’identifier les sites potentiellement favorables sur la base de critères hydrogéologiques. Après la réalisation des aménagements hydrauliques permettant l’infiltration de l’eau dans la nappe, des tests de recharges seront réalisés et un suivi sera mis en place.

Le contexte

La recharge de nappes s’est développée depuis les années 2000, souvent autour d’enjeux de productions d’eau potable. Les bassins d’infiltration sur sols filtrants sont les dispositifs les plus fréquents. C’est également une solution connue depuis longtemps sur le plan agronomique, par exemple pour gérer la salinité des sols en zone littorale. L’Observatoire National sur les effets du changement climatique mentionne ce type de gestion parmi les solutions d’adaptation fondées sur la nature. L’action mise en œuvre ici vise à un résultat quantitatif puisque la nappe alluviale de la Garonne est indispensable au maintien des débits d’eau en période d’étiage. Un renforcement de la recharge de la nappe dans les mois qui précèdent l’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique du niveau de l’aquifère pourrait donc permettre de réduire le déficit estival. Cette recharge de nappesPratique qui vise à augmenter les volumes d’eau souterraine disponibles en favorisant, par différents aménagements, l’infiltration d’eaux superficielle (ex : rivière) jusqu’à la nappe. serait réalisée grâce à des aménagements favorisant l’infiltration des eaux de surface (bassins d’infiltration et/ou fossés), qui seraient alimentés par le canal de St Martory.

Les eaux de nappes sont plus fraiches que les eaux de surface et subissent moins l’impact des périodes de chaleurs. Les apports de la nappe alluvialeNappe d’eau souterraine qui accompagne le cours des fleuves et rivières. Les eaux circulent souvent à faible profondeur au travers des alluvions (sables, graviers, galets) déposées par le cours d’eau. contribuent ainsi à limiter les hausses de la température de l’eau de la Garonne.

Les objectifs de l'action

Disposer de résultats expérimentaux de recharge de nappes, sur le déficit estival de la Garonne et sur la limitation de l’augmentation de température, et définir les conditions d’un passage vers un dispositif opérationnel pérenne.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action

Où en est l'action ?

L’engagement de l’action sous le copilotage du BRGM et de RESEAU 31, gestionnaire du canal de Saint-Martory, a été acté par une convention signée en juin 2021. D’importantes études de terrain ont été menées de 2021 à 2022 sur le secteur amont du canal de Saint-Martory afin d’identifier les zones les plus propices à l’infiltration. Ce travail préliminaire a permis d’identifier 5 secteurs a priori favorables pour réaliser la réalimentation dont 2 ont été retenus car présentant les meilleures caractéristiques.

Parallèlement, de premières réunions d’information ont été organisées par Réseau 31 pour présenter l’expérimentation à différentes parties prenantes (agriculteurs, collectivités, associations de protection de la Nature). En 2023, des aménagements hydrauliques au niveau des ouvrages du canal ainsi que des essais d’acheminement d’eau ont été réalisés sur les 2 secteurs retenus. Malheureusement les investigations géologiques et hydrogéologiques menées en début 2023 ont conclu au faible intérêt de l’un des 2 secteurs pour réaliser l’expérimentation.

Les investigations et aménagements ont été poursuivis sur le dernier secteur qui présente les meilleures potentialités avec un débit d’infiltration estimé de 400 à 500 l/s. Parallèlement des démarches ont été réalisées pour obtenir les autorisations règlementaires requises auprès des services de l’Etat ainsi que l’accord des propriétaires concernés. Les travaux pour aménager le site d’infiltration et permettre le transfert de l’eau depuis le canal ont ainsi pu être réalisé. Un test concluant d’acheminement de l’eau a été réalisé en début d’été 2025. Les mesures de terrains portant sur le niveau de la nappe ou la qualité de l’eau ont été poursuivi afin de conforter la connaissance de l’état initial « état zéro ».

Tout est désormais près pour un démarrage de l’expérimentation d’infiltration à partir de novembre 2025.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée avec une première phase d’investigations de terrains menée dès 2021 à 2022 pour identifier des site d’infiltration ; les premiers essais d’infiltration doivent être réalisés durant l’hiver 2025-2026.

Les enjeux

Les enjeux de cette action concernent la recharge de la nappe alluviale de la Garonne par infiltration d’eau du canal de Saint-Martory en période de hautes eaux pour permettre un soutien accru naturel des débits par la nappe (enjeu volumétrique) et une limitation de l’augmentation de la température de l’eau (somme des autres enjeux).

Les chiffres clés

À la une

Recharge de nappe : lancement des premiers travaux préalables aux expérimentations

Observatoire et stratégie "Zones humides" à l'échelle du périmètre du PTGA

Définir une stratégie pour préserver les zones humides au travers un observatoire interdépartemental des zones humides à l’échelle du périmètre du PTGAProjet de territoire Garon’Amont.…

Descriptif de l'action

Toutes les données et connaissances acquises sur les zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. sont centralisées au sein de l’observatoire des zones humides de Garon’Amont. Cet outil permettra de faciliter la mise en réseau de l’ensemble des opérateurs des zones humides et de définir collectivement une stratégie commune et coordonnée. Son premier rôle sera de constituer un atlas commun de ces milieux.

Le contexte

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions utiles aux équilibres naturels et aux activités humaines. Elles permettent de soutenir le débit des cours d’eau situé en aval de ces zones en période de sécheresse en restituant progressivement l’excès d’eau. Les connaissances sur les zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. en territoire Garon’Amont sont nombreuses, mais elles sont réparties entre différents opérateurs : Observatoire Garonne, Syndicats compétents GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides., Etat, Départements, associations de protection de la nature, etc. L’enjeu premier est leur mise en commun pour alimenter une politique partagée de préservation, et pour préparer le travail de l’inter-SAGE qui regroupe les SAGELe schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, …) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. Vallée de Garonne, SAGE bassin versant des Pyrénées Ariègeoises et SAGE Neste et Rivières de Gascogne.

Les objectifs de l'action

- Connaître pour mieux préserver et évaluer les actions

- Fédérer l’action des différents opérateurs de la gestion des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. dans le périmètre du PTGA (cohérence de bassin)

- Inciter l’engagement actif des structures compétentes GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides., par une stratégie partagée et concertée.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Animé par l’interSAGE Garonne et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, un groupe de travail a été mis en place à l’échelle du périmètre de Garon’Amont. Trois journées de travail ont déjà été organisées ainsi que plusieurs comités techniques restreints. Une des premières productions du groupe de travail a permis de définir les modalités de priorisation des zones humides à l’échelle des bassins versant du PTGAProjet de territoire Garon’Amont. avec la production d’une cartographie associée.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée

- Première réunion des opérateurs zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. tenue début 2022

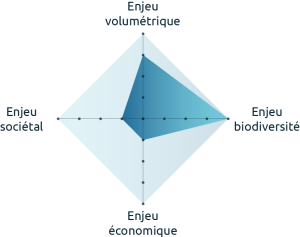

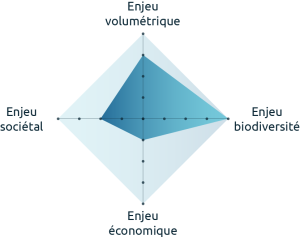

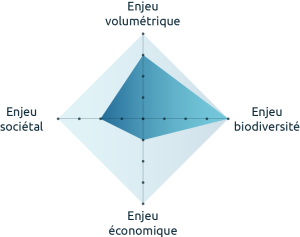

Les enjeux

L’action porte sur la définition d’une stratégie collective à l’échelle Garon’Amont pour préserver les zones humides (enjeu biodiversité) en considérant principalement leur rôle positif en matière de régulation hydrologique (enjeu volumétrique).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Toutes les données et connaissances acquises sur les zones humides sont centralisées au sein de l’observatoire des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. de Garon’Amont. Cet outil permettra de faciliter la mise en réseau de l’ensemble des opérateurs des zones humides et de définir collectivement une stratégie commune et coordonnée. Son premier rôle sera de constituer un atlas commun de ces milieux.

Le contexte

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions utiles aux équilibres naturels et aux activités humaines. Elles permettent de soutenir le débit des cours d’eau situé en aval de ces zones en période de sécheresse en restituant progressivement l’excès d’eau. Les connaissances sur les zones humides en territoire Garon’Amont sont nombreuses, mais elles sont réparties entre différents opérateurs : Observatoire Garonne, Syndicats compétents GEMAPI, Etat, Départements, associations de protection de la nature, etc. L’enjeu premier est leur mise en commun pour alimenter une politique partagée de préservation, et pour préparer le travail de l’inter-SAGE qui regroupe les SAGE Vallée de Garonne, SAGELe schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, …) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. bassin versant des Pyrénées Ariègeoises et SAGE Neste et Rivières de Gascogne.

Les objectifs de l'action

- Connaître pour mieux préserver et évaluer les actions

- Fédérer l’action des différents opérateurs de la gestion des zones humides dans le périmètre du PTGA (cohérence de bassin)

- Inciter l’engagement actif des structures compétentes GEMAPI, par une stratégie partagée et concertée.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Animé par l’interSAGE Garonne et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, un groupe de travail a été mis en place à l’échelle du périmètre de Garon’Amont. Trois journées de travail ont déjà été organisées ainsi que plusieurs comités techniques restreints. Une des premières productions du groupe de travail a permis de définir les modalités de priorisation des zones humides à l’échelle des bassins versant du PTGA avec la production d’une cartographie associée.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée

- Première réunion des opérateurs zones humides tenue début 2022

Les enjeux

L’action porte sur la définition d’une stratégie collective à l’échelle Garon’Amont pour préserver les zones humides (enjeu biodiversité) en considérant principalement leur rôle positif en matière de régulation hydrologique (enjeu volumétrique).

Les chiffres clés

À la une

Sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les troupeaux dans les estives : exemple d’une démarche partenariale portée du Syndicat Mixte Garonne Amont

Développer un conservatoire départemental des zones humides en Haute-Garonne (CDZH)

Mettre en place le Conservatoire Départemental des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. à l’échelle du département de la Haute-Garonne.

Descriptif de l'action

Constituer un réseau de zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. à préserver et restaurer, pour pérenniser les nombreux services rendus par ces milieux (aspects quantitatifs, qualitatifs et biodiversité).

Le contexte

L’inventaire des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire., réalisé par le Conseil départemental de la Haute Garonne et Nature en Occitanie en 2016, a permis d’inventorier environ 4 500 ha de ces milieux. La création du Conservatoire Départemental des Zones Humides, (CDZH) de Haute Garonne, en fin 2020, s’appuie sur cet inventaire pour développer la restauration et la préservation des zones humides, au travers de la maîtrise foncière, de l’aménagement si nécessaire et d’une gestion appropriée, sous maîtrise d’ouvrage départementale ou en accompagnant des initiatives territoriales.

Les objectifs de l'action

- Préservation des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. permettant le maintien du débit d’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique des petits cours d’eau et de la biodiversité de ces milieux

- Restauration des zones humides dégradées

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Le Conservatoire départemental des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. a été créé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne à la fin de l’année 2020. Près de 10 % de la surface de zones humides inventoriée sur le département, soit 536 ha répartis sur 83 zones humides, sont désormais inscrits dans ce conservatoire. Même si la dynamique d’inscription de zones humides au conservatoire départemental est désormais bien lancée, le travail de sensibilisations/incitation avec les propriétaires (essentiellement des collectivités) est poursuivi pour permettre l’inscription de nouveaux sites.

Parallèlement les plans de gestion définissant les modalités d’entretien et les éventuels aménagement à réaliser sur les zones humides inscrites ont été établis ou sont en cours d’élaboration.

En 2025, l’association Nature en Occitanie (NeO) a édité un livret pédagogique portant sur les zones humides alluviales de la Garonne dont elle assure la gestion. Cet ensemble de 8 zones humides d’une surface cumulée de 88,4 ha, présente des caractéristiques écologiques et des problématiques de gestion proches ; les sites font d’ailleurs l’objet d’un seul et même plan de gestion sur la période 2023-2027. Le livret a été édité afin d’expliquer aux acteurs locaux les enjeux fonctionnels, écologiques, économiques, sociaux qu’elles constituent ainsi que les actions menées dans le cadre de ce plan de gestion.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée plus de 10 % de la surface des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. du département sont inscrites au CDZH.

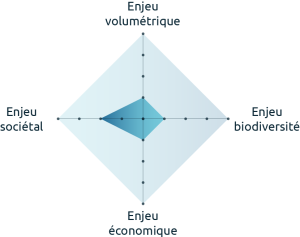

Les enjeux

Cette action permet la conservation des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. (enjeux biodiversité) et leur valorisation (enjeu social) compte tenu de leur rôle en matière de régulation hydrologique (enjeu volumétrique).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Constituer un réseau de zones humides à préserver et restaurer, pour pérenniser les nombreux services rendus par ces milieux (aspects quantitatifs, qualitatifs et biodiversité).

Le contexte

L’inventaire des zones humides, réalisé par le Conseil départemental de la Haute Garonne et Nature en Occitanie en 2016, a permis d’inventorier environ 4 500 ha de ces milieux. La création du Conservatoire Départemental des Zones HumidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire., (CDZH) de Haute Garonne, en fin 2020, s’appuie sur cet inventaire pour développer la restauration et la préservation des zones humides, au travers de la maîtrise foncière, de l’aménagement si nécessaire et d’une gestion appropriée, sous maîtrise d’ouvrage départementale ou en accompagnant des initiatives territoriales.

Les objectifs de l'action

- Préservation des zones humides permettant le maintien du débit d’étiage des petits cours d’eau et de la biodiversité de ces milieux

- Restauration des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. dégradées

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Le Conservatoire départemental des zones humides a été créé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne à la fin de l’année 2020. Près de 10 % de la surface de zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. inventoriée sur le département, soit 500 ha répartis sur 78 zones humides, sont désormais inscrits dans ce conservatoire. Même si la dynamique d’inscription de zones humides au conservatoire départemental est désormais bien lancée, le travail de sensibilisations/incitation avec les propriétaires (essentiellement des collectivités) est poursuivi pour permettre l’inscription de nouveaux sites.

Parallèlement les plans de gestion définissant les modalités d’entretien et les éventuels aménagement à réaliser sur les zones humides inscrites ont été établis ou sont en cours d’élaboration.

En 2025, l’association Nature en Occitanie (NeO) a édité un livret pédagogique portant sur les zones humides alluviales de la Garonne dont elle assure la gestion. Cet ensemble de 8 zones humides d’une surface cumulée de 88,4 ha, présente des caractéristiques écologiques et des problématiques de gestion proches ; les sites font d’ailleurs l’objet d’un seul et même plan de gestion sur la période 2023-2027. Le livret a été édité afin d’expliquer aux acteurs locaux les enjeux fonctionnels, écologiques, économiques, sociaux qu’elles constituent ainsi que les actions menées dans le cadre de ce plan de gestion.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée plus de 10 % de la surface des zones humides du département sont inscrites au CDZH.

Les enjeux

Cette action permet la conservation des zones humides (enjeux biodiversité) et leur valorisation (enjeu social) compte tenu de leur rôle en matière de régulation hydrologique (enjeu volumétrique).

Les chiffres clés

À la une

Validation du plan de gestion pluriannuel 2023-2027 de 8 zones humides alluviales inscrites au sein du Conservatoire départementale des zones humides

Valoriser sur le plan pédagogique les espaces où les actions du PTGA contribuent à la préservation de la ressource en eau

Communiquer de façon pédagogique directement sur les sites expérimentaux du PTGAProjet de territoire Garon’Amont. : site de recharge de nappesPratique qui vise à augmenter les volumes d’eau souterraine disponibles en favorisant, par différents aménagements, l’infiltration d’eaux superficielle (ex : rivière) jusqu’à la nappe., zones humides, gravières…

Descriptif de l'action

Il s’agira de rendre accessibles les sites expérimentaux du PTGA (via l’aménagement de sentiers, de pistes cyclables etc.) tout en maîtrisant le flux de promeneurs (sécurité, respect de la biodiversité) et d’installer des supports de communication expliquant les intérêts et le principe de l’action en cours.

Le contexte

Communiquer à destination du grand public sur une action en cours pour permettre d’illustrer les expérimentations et actions de terrains menées dans le cadre du PTGA face au défi de l’adaptation à la sécheresse et aux changements climatiques. Les sites où sont prévus des actions de court terme expérimentales (gravières, zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire., recharge de nappesPratique qui vise à augmenter les volumes d’eau souterraine disponibles en favorisant, par différents aménagements, l’infiltration d’eaux superficielle (ex : rivière) jusqu’à la nappe.) pourraient être rendues accessibles aux promeneurs (randonneurs, cyclistes).

Les objectifs de l'action

- Communication

- Réappropriation de milieux naturels ou semi-naturels peu connus

- Compréhension des enjeux par le grand public

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

A ce jour des panneaux d’information ont été installés :

- au niveau de la gravièreUne gravière est une carrière d’où sont extraits des granulats utilisés pour la construction, après exploitation les dépressions en résultant se remplissent naturellement d’eau de Carbonne (Haute-Garonne) concernée par l’expérimentation de prélèvements (action C.1.2),

- sur le site d’une zone humide de Saint-Béat,

- aux abords de la retenue de la Bure à Poucharramet concernée par l’action relative à l’optimisation des retenues du Touch (action C.1.5).

D’autre panneaux doivent être implantés prochainement.

Action portée par

Tous les porteurs d’action.

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée, en complément de l’ensemble des autres actions.

Les enjeux

Cette action concerne la communication auprès du public sur les sites expérimentaux (enjeu social).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Il s’agira de rendre accessibles les sites expérimentaux du PTGA (via l’aménagement de sentiers, de pistes cyclables etc.) tout en maîtrisant le flux de promeneurs (sécurité, respect de la biodiversité) et d’installer des supports de communication expliquant les intérêts et le principe de l’action en cours.

Le contexte

Communiquer à destination du grand public sur une action en cours pour permettre d’illustrer les expérimentations et actions de terrains menées dans le cadre du PTGA face au défi de l’adaptation à la sécheresse et aux changements climatiques. Les sites où sont prévus des actions de court terme expérimentales (gravières, zones humides, recharge de nappes) pourraient être rendues accessibles aux promeneurs (randonneurs, cyclistes).

Les objectifs de l'action

- Communication

- Réappropriation de milieux naturels ou semi-naturels peu connus

- Compréhension des enjeux par le grand public

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

A ce jour des panneaux d’information ont été installés :

- au niveau de la gravière de Carbonne (Haute-Garonne) concernée par l’expérimentation de prélèvements (action C.1.2),

- sur le site d’une zone humide de Saint-Béat,

- aux abords de la retenue de la Bure à Poucharramet concernée par l’action relative à l’optimisation des retenues du Touch (action C.1.5).

D’autre panneaux doivent être implantés prochainement.

Action portée par

Tous les porteurs d’action.

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée, en complément de l’ensemble des autres actions.

Les enjeux

Cette action concerne la communication auprès du public sur les sites expérimentaux (enjeu social).

Les chiffres clés

Evaluer les apports des zones humides sur le volet hydrologique

Une des fonctions bénéfiques des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. est de permettre le stockage de l’eau en hiver ou au printemps et une restitution progressive aux cours d’eau en période d’étiage.

Pour quantifier ces fonctions hydrologiques, un équipement en sondes de mesures et des bilans hydrologiques seront réalisés sur plusieurs sites.

Descriptif de l'action

Le contexte

Les Solutions fondées sur la NatureSelon la définition de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les Solutions fondées sur la Nature sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements climatiques… Des écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent en effet de nombreux services écosystémiques pour nos sociétés tout en permettant de préserver et restaurer la biodiversité. (SfN) sont reconnues comme un levier efficace pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, tout en préservant la biodiversité.

Suite au constat du manque de données chiffrées sur les services rendus par les SfN, le Comité de bassinLe comité de bassin est une assemblée politique jouant le rôle de « Parlement de l’eau » sur le territoire du bassin Adour-Garonne. Rassemblant des représentants de tous les acteurs concernés, il est le lieu de concertation privilégié entre les usagers, les collectivités locales et l’État sur tous les enjeux liés à l’eau. Adour-Garonne, via sa Commission technique des milieux naturels et aquatiques (CTMNA), a engagé une démarche sur l’évaluation des effets des SfN. Un réseau de sites pilotes, instrumentés pour mesurer ces services rendus, a été mis en place à l’échelle du bassin Adour-Garonne.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est porté candidat pour intégrer le réseau de sites pilotes sur l’évaluation du volet quantitatif des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire.. Cette action s’inscrit dans le prolongement du Conservatoire départemental des zones humides de la Haute-Garonne, action C.2.3 créé le 28 janvier 2020, ayant pour objectif la préservation et la restauration de ces milieux naturels.

3 zones humides ont été proposées pour intégrer le réseau de sites pilotes, avec pour objectif d’évaluer des milieux différents (tourbières en zone de montagne, zones humides alluviales, zones humides faisant l’objet d’une restauration).

Les objectifs de l'action

- Instrumenter 3 zones humides pour quantifier les services hydrologiques rendus

- Sensibilisation des services rendus auprès du grand public et des acteurs, pour convaincre de l’intérêt de préserver et restaurer ces milieux

- Affiner les bilans quantitatifs réalisées lors de l’évaluation du programme d’actions de Garon’Amont

Où en est l'action ?

Deux premières zones humides haut-garonnaises ont été instrumentées en 2024 à Melles et Bessières (situé hors périmètre Garon’Amont). Les équipements installés permettent de mesurer et enregistrer les précipitations, la température et la piézométrieMesure de la profondeur de la surface de la nappe d’eau souterraine. Une troisième zone humide doit être instrumentée courant 2025-2026.

Les sites instrumentés sont visités périodiquement afin de contrôler les appareils de mesures et de récupérer les données. L’analyse des données nécessite de disposer de chroniques pluriannuelles, afin de pouvoir en tirer des conclusions fiables. Il est prévu cependant une analyse annuelle des données dès les premières années afin de confirmer la pertinence du protocole expérimental et de voir si de premières tendances se dégagent.

Partenaires techniques

Conseil départemental de la Haute-Garonne, Agence de l’Eau Adour-Garonne, SAGE Vallée de la Garonne, Association Nature en Occitanie, association AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées), collectivités ayant la compétence GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides., propriétaires fonciers…, Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée, 2 premiers sites ont été instrumentés

Les enjeux

Cette action porte sur les zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. (enjeu biodiversité) et sur la régulation hydrologique (enjeu volumétrique), les résultats de l’étude peuvent permettre de mieux sensibiliser élus et citoyens sur l’intérêt de protéger les zones humides (enjeux sociétaux).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Le contexte

Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) sont reconnues comme un levier efficace pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, tout en préservant la biodiversité.

Suite au constat du manque de données chiffrées sur les services rendus par les SfN, le Comité de bassin Adour-Garonne, via sa Commission technique des milieux naturels et aquatiques (CTMNA), a engagé une démarche sur l’évaluation des effets des SfN. Un réseau de sites pilotes, instrumentés pour mesurer ces services rendus, a été mis en place à l’échelle du bassin Adour-Garonne.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est porté candidat pour intégrer le réseau de sites pilotes sur l’évaluation du volet quantitatif des zones humides. Cette action s’inscrit dans le prolongement du Conservatoire départemental des zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. de la Haute-Garonne, action C.2.3 créé le 28 janvier 2020, ayant pour objectif la préservation et la restauration de ces milieux naturels.

3 zones humides ont été proposées pour intégrer le réseau de sites pilotes, avec pour objectif d’évaluer des milieux différents (tourbières en zone de montagne, zones humides alluviales, zones humides faisant l’objet d’une restauration).

Les objectifs de l'action

- Instrumenter 3 zones humides pour quantifier les services hydrologiques rendus

- Sensibilisation des services rendus auprès du grand public et des acteurs, pour convaincre de l’intérêt de préserver et restaurer ces milieux

- Affiner les bilans quantitatifs réalisées lors de l’évaluation du programme d’actions de Garon’Amont

Où en est l'action ?

Deux premières zones humides haut-garonnaises ont été instrumentées en 2024 à Melles et Bessières (situé hors périmètre Garon’Amont). Les équipements installés permettent de mesurer et enregistrer les précipitations, la température et la piézométrie. Une troisième zone humide doit être instrumentée courant 2025-2026.

Les sites instrumentés sont visités périodiquement afin de contrôler les appareils de mesures et de récupérer les données. L’analyse des données nécessite de disposer de chroniques pluriannuelles, afin de pouvoir en tirer des conclusions fiables. Il est prévu cependant une analyse annuelle des données dès les premières années afin de confirmer la pertinence du protocole expérimental et de voir si de premières tendances se dégagent.

Partenaires techniques

Conseil départemental de la Haute-Garonne, Agence de l’Eau Adour-Garonne, SAGE Vallée de la Garonne, Association Nature en Occitanie, association AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées), collectivités ayant la compétence GEMAPI, propriétaires fonciers…, Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée, 2 premiers sites ont été instrumentés

Les enjeux

Cette action porte sur les zones humides (enjeu biodiversité) et sur la régulation hydrologique (enjeu volumétrique), les résultats de l’étude peuvent permettre de mieux sensibiliser élus et citoyens sur l’intérêt de protéger les zones humidesTerrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. (enjeux sociétaux).

Les chiffres clés