Accueil > Aménager le territoire > Restauration de milieux pour améliorer leur résilience au changement climatique

Restauration de milieux pour améliorer leur résilience au changement climatique

Viser le bon état des cours d’eau afin de réduire leur vulnérabilité face aux effets du changement climatique

Les cours d’eau subiront d’autant moins les contraintes liées au dérèglement climatique qu’ils seront en bon état d’un point de vue physico-chimique, biologique et hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison. Plus globalement, la capacité qu’auront les cours d’eau à conserver leurs différentes fonctionnalités : maintien de la biodiversité, régulation des écoulements, épuration des eaux, îlot de fraîcheur… contribuera à la résilienceCapacité à résister aux chocs, aux épreuves du territoire Garon’Amont face à l’augmentation des températures. Dans cet objectif, le programme Garon’Amont prévoit une série d’actions axées sur la restauration de la dynamique naturelle des cours d’eau, en favorisant le retour des matériaux sédimentaires dans les cours d’eau.

À la une

Programme de gestion hydromorphologique du Syndicat Mixte Garonne Amont : entretien avec Théo Bulteau

Préservation de l'espace de mobilité des cours d'eau

Préserver l’espace de liberté du litPartie située en fond de vallée dans laquelle s’écoule les cours d’eau. On distingue, le lit mineur délimité par les berges, et le lit majeur qui correspond à la zone mise en eau à l’occasion d’inondation, de la Garonne et de ses affluents pour permettre un bon fonctionnement hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison, gage d’un bon état écologique des eaux.

Descriptif de l'action

Les cours d’eau font circuler de l’eau, mais transportent également des sédiments : on parle de « débit solide ». Les sédiments jouent un rôle essentiel pour réguler l’énergie d’une rivière : ils sont emportés lorsque le débit est fort et ils se déposent au fond du litPartie située en fond de vallée dans laquelle s’écoule les cours d’eau. On distingue, le lit mineur délimité par les berges, et le lit majeur qui correspond à la zone mise en eau à l’occasion d’inondation ou sur les berges lorsque le débit diminue ; ils seront ainsi disponibles pour dissiper l’énergie du cours d’eau à l’occasion d’une prochaine crue. Au-delà de cette fonction d’équilibrage de la dynamique des rivières, le matelas alluvionnairecouche constituée de galets, cailloux, sables déposés au fond du lit des cours d’eau, permet une régulation thermique durant l’étiageMoment de l’année où un cours d’eau atteint son débit minimal. Les étiages peuvent être rendus plus sévères par la sécheresse ou les prélèvements d’eau, par exemple, ou encore rendus plus précoces du fait du changement climatique et constitue un support essentiel pour les écosystèmes aquatiques. Le maintien des processus permettant la disponibilité des sédiments constitue donc un enjeu essentiel pour la préservation du bon état des cours d’eau. Le PTGAProjet de territoire Garon’Amont. prévoit donc d’accompagner les collectivités ayant la compétence GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. ou en matière d’urbanisme pour permettre une meilleure prise en compte des espaces de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité. des cours d’eau. La constitution d’un observatoire partagé de l’espace de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité. des principaux cours d’eau en Garon’Amont constitue une première étape pour engager leur préservation dans le cadre de projets d’aménagement. Ce travail de caractérisation de l’espace de mobilité pourra être l’occasion de mener des actions de sensibilisation des élus et riverains et permettra d’identifier avec les syndicats GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. les sites où des chantiers pilotes pourront être mis en œuvre.

Le contexte

Une grande majorité de cours d’eau en Garon’Amont, dont notamment la Garonne, présente un déficit en sédiments. Ce déséquilibre a pour origine principale l’activité ancienne d’extraction de matériaux dans le litPartie située en fond de vallée dans laquelle s’écoule les cours d’eau. On distingue, le lit mineur délimité par les berges, et le lit majeur qui correspond à la zone mise en eau à l’occasion d’inondation et la présence d’aménagements en travers du cours d’eau (barrages) ou en berges. L’absence du matelas alluvionnairecouche constituée de galets, cailloux, sables déposés au fond du lit des cours d’eau provoque une érosion importante du lit (berges et fond) avec un surcreusement de plusieurs mètres sur certains tronçons de la Garonne en amont de Toulouse. Ce bouleversement a des effets très négatifs tant au niveau de l’état écologique des cours d’eau que des activités humaines : abaissement du niveau de la nappe d’accompagnementNappe d’eau souterraine voisine d’un cours d’eau dont les propriétés hydrauliques sont très liées à celles du cours d’eau. du cours d’eau, fragilisation des aménagements reposant sur le lit ou les berges… Pour permettre aux cours d’eau de de retrouver leurs sédiments il est donc important de conserver au maximum l’espace de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité. où les berges pourront être naturellement érodées (lorsqu’il n’existe pas d’enjeu) par la dynamique naturelle des cours d’eau.

Les objectifs de l'action

- Restaurer les milieux et réduire la température de l’eau

- Établir une cohérence des politiques publiques et des actions opérationnelles sur la Garonne et sur ses affluents

Pour en savoir plus, consultez la fiche action

Où en est l'action ?

L’espace de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité. (ou zone de divagation du cours d’eau) a été délimité sur l’ensemble de l’axe Garonne sous le pilotage de l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens dans le cadre du SAGELe schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, …) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. Garonne ainsi que sur le Salat par le Syndicat Salat Volp.

La donnée est désormais disponible et elle peut ainsi être mieux prise en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme ou de projets d’aménagement. Les collectivités en charge de la GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. et de SAGE sont désormais très bien associés au processus d’élaboration des documents d’urbanismes et les porteurs de ces démarches sont sensibilisés sur la question de la préservation de l’espace de mobilité.

La charte « Garonne et Confluence » élaborée dans le cadre du SAGE aborde cette thématique et précise le cadre d’intervention dans le Domaine Publique FluvialeLe Domaine Public Fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État, c’est notamment le cas de la Garonne. au travers d’une fiche dédiée.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée

Définition de l’

Les enjeux

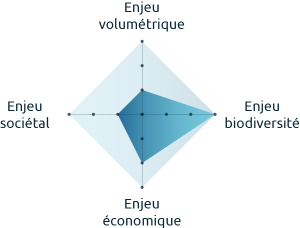

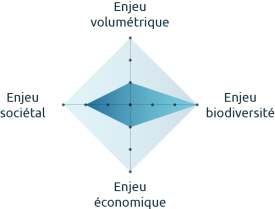

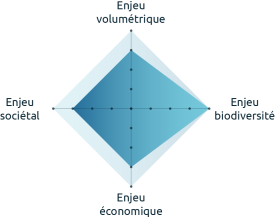

Cette action concours à la préservaton du fonctionnement naturel des cours d’eau (enjeu biodiversité) permettant une meilleure connexion du cours d’eau avec son litPartie située en fond de vallée dans laquelle s’écoule les cours d’eau. On distingue, le lit mineur délimité par les berges, et le lit majeur qui correspond à la zone mise en eau à l’occasion d’inondation majeur et sa nappe d’accompagnement (enjeu volumétrique) avec en corolaire un impact positif sur la qualité de l’eau (enjeux économique et social).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Les cours d’eau font circuler de l’eau, mais transportent également des sédiments : on parle de « débit solide ». Les sédiments jouent un rôle essentiel pour réguler l’énergie d’une rivière : ils sont emportés lorsque le débit est fort et ils se déposent au fond du lit ou sur les berges lorsque le débit diminue ; ils seront ainsi disponibles pour dissiper l’énergie du cours d’eau à l’occasion d’une prochaine crue. Au-delà de cette fonction d’équilibrage de la dynamique des rivières, le matelas alluvionnaire, permet une régulation thermique durant l’étiage et constitue un support essentiel pour les écosystèmes aquatiques. Le maintien des processus permettant la disponibilité des sédiments constitue donc un enjeu essentiel pour la préservation du bon état des cours d’eau. Le PTGA prévoit donc d’accompagner les collectivités ayant la compétence GEMAPI ou en matière d’urbanisme pour permettre une meilleure prise en compte des espaces de mobilité des cours d’eau. La constitution d’un observatoire partagé de l’espace de mobilité des principaux cours d’eau en Garon’Amont constitue une première étape pour engager leur préservation dans le cadre de projets d’aménagement. Ce travail de caractérisation de l’espace de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité. pourra être l’occasion de mener des actions de sensibilisation des élus et riverains et permettra d’identifier avec les syndicats GEMAPI les sites où des chantiers pilotes pourront être mis en œuvre.

Le contexte

Le PTGA prévoit la création et la valorisation d’une base de données « Thermie des cours d’eau » à l’échelle du territoire Garon’Amont. Il s’agit d’inventorier tous les interlocuteurs assurant actuellement un suivi de la température des cours d’eau, puis de compiler les données recueillies et de les vérifier. Il s’agira ensuite de constituer un réseau pérenne de suivi de la température (à un pas de temps horaire) regroupant les différents points de mesures existants, complétés par de nouveaux points à créer là où la donnée manque. Les données collectées seront ensuite partagées à l’ensemble des opérateurs.

Après plusieurs années d’observation, cet observatoire thermique des cours d’eau permettra de mieux connaître l’impact du changement climatique sur la température des cours d’eau, avec un enjeu fort pour les milieux aquatiques mais également pour la production d’eau potable. Des expériences pourront également être menées pour apprécier l’incidence de différents facteurs sur la température de l’eau : ombrage, épaisseur du matelas alluvionnairecouche constituée de galets, cailloux, sables déposés au fond du lit des cours d’eau, apports de nappes, présence de barrage… Un groupe de travail réunissant notamment les collectivités productrices d’eau potable et celles compétentes pour la gestion des rivières, ainsi que les associations de protection de la nature, a été constitué pour permettre un suivi partagé de cette démarche.

Les objectifs de l'action

- Restaurer les milieux et réduire la température de l’eau

- Établir une cohérence des politiques publiques et des actions opérationnelles sur la Garonne et sur ses affluents

Pour en savoir plus, consultez la fiche action

Où en est l'action ?

L’espace de mobilité (ou zone de divagation du cours d’eau) a été délimité sur l’ensemble de l’axe Garonne sous le pilotage de l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens dans le cadre du SAGE Garonne ainsi que sur le Salat par le Syndicat Salat Volp.

La donnée est désormais disponible et elle peut ainsi être mieux prise en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme ou de projets d’aménagement. Les collectivités en charge de la GEMAPI et de SAGELe schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, …) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. sont désormais très bien associés au processus d’élaboration des documents d’urbanismes et les porteurs de ces démarches sont sensibilisés sur la question de la préservation de l’espace de mobilitéLe tracé du lit mineur évolue naturellement au rythme des crues et de l’alternance des processus d’érosion/sédimentation qui s’y opèrent. L’Espace à l’intérieur duquel cette divagation du cours d’eau n’est pas entravée par des aménagements humains correspond à l’espace de mobilité..

La charte « Garonne et Confluence » élaborée dans le cadre du SAGE aborde cette thématique et précise le cadre d’intervention dans le Domaine Publique Fluviale au travers d’une fiche dédiée.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée

Définition de l’

Les enjeux

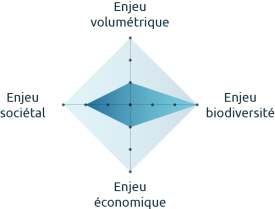

Cette action concours à la préservaton du fonctionnement naturel des cours d’eau (enjeu biodiversité) permettant une meilleure connexion du cours d’eau avec son lit majeur et sa nappe d’accompagnement (enjeu volumétrique) avec en corolaire un impact positif sur la qualité de l’eau (enjeux économique et social).

Les chiffres clés

À la une

La fêtes des ConfluenceS, c’est ce week-end !

Mise en place d'actions coordonnées de continuité sédimentaire

Favoriser la continuité sédimentaireLa continuité sédimentaire correspond à la possibilité pour les cours d’eau de transporter les sédiments sans contraintes liées à la présence de barrage ou autres ouvrages en travers du lit mineur. en définissant avec les gestionnaires des barrages hydroélectriquesUne installation hydroélectrique est généralement composée d’un ouvrage de retenue (barrage) permettant, le cas échéant, de stocker l’eau et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. et des modalités de gestion des ouvrages permettant de réduire la perturbation du transport des sédiments.

Descriptif de l'action

Le PTGA prévoit la mise en place de groupes de travail constitué des propriétaires des principaux barrages et des collectivités GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. pour concevoir un ou plusieurs protocole(s) de gestion des ouvrages favorisant la circulation des sédiments. La réflexion intégrera les contraintes techniques et économiques que pourraient induire l’adoption de ces protocoles. La mise au point de ce protocole s’appuiera notamment sur les retours d’expériences locaux. Des campagnes de mesures pourront être déployées pour mieux connaître les phénomènes en jeu au niveau du matelas alluvionnairecouche constituée de galets, cailloux, sables déposés au fond du lit des cours d’eau et ainsi affiner les modalités de gestion. Cette action cible l’axe Garonne en aval de la confluence avec la Neste, ainsi que le Salat.

Le contexte

De nombreux barrages sont présents sur la Garonne et ses principaux affluents (Neste, Salat…). Ils perturbent la continuité sédimentaireLa continuité sédimentaire correspond à la possibilité pour les cours d’eau de transporter les sédiments sans contraintes liées à la présence de barrage ou autres ouvrages en travers du lit mineur. de la Garonne et de ses principaux affluents en bloquant la circulation des sédiments et contribuent pour partie à la disparition du matelas alluvionnairecouche constituée de galets, cailloux, sables déposés au fond du lit des cours d’eau. Une gestion sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… a été initiée sur le bassin versant de la Neste. Une réflexion sur l’opportunité d’une telle approche est en cours sur le bassin versant du Salat. Par ailleurs, une thèse, portée par EDF, consistant à réaliser le diagnostic hydrosédimentaire sur le cours Pyrénéen de la Garonne est en cours.

Les objectifs de l'action

- Sur les bassins versants ou les tronçons prioritaires, restaurer le potentiel biologique et favoriser la réduction de température de l’eau de la Garonne par l’amélioration du transit du flux sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau…

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Un diagnostic précis de la dynamique alluviale sur la Garonne du Plan d’Arem à Montréjeau a été posé grâce au travail d’un étudiant en thèse accueilli par EDF. Cette étude, restituée en février 2022, propose des modalités de gestion des barrages EDF afin de restaurer une partie du transport solide.

Le doctorant qui a réalisé cette thèse a été recruté en juin 2024 en tant que chef de projet de gestion hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison par le Syndicat Mixte Garonne Amont (SMGA) afin de préparer et mener un plan de gestion hydromorphologique. Un travail de synthèse préliminaire à la réalisation de ce plan de gestion a été produit en septembre 2024. Et, fin 2024, le SMGA a organisé une réunion technique pour faire le point sur les questions d’hydromorphologie avec les différents interlocuteurs concernés (syndicats de rivières, EDF, services de l’Etat).

De son côté, l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens a réalisé une étude sur le transport solide sur la Garonne pour construire un schéma de cohérence des actions de réduction du déficit sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau…. Le diagnostic a été restitué en décembre 2024.

Enfin, d’une manière générale, il est observé une montée en puissance de la prise en compte des enjeux du transport solide par les exploitants d’ouvrages hydrauliques, grâce notamment à l’amélioration des connaissances et à la sensibilisation effectuée par les 5 Syndicats GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. du PTGAProjet de territoire Garon’Amont.. C’est ainsi que certaines vannes sont opportunément manœuvrées à l’occasion de crues. De plus, EDF réunie périodiquement un Comité de Suivi afin de partager les observations réalisées pendant ces ouvertures de vannes.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée. La gestion coordonnées des ouvrages exploités par EDF fait l’objet de plusieurs état d’avancement : au stade d’un protocole d’ouverture de vanne mis en place et efficace sur le barrage du Plan d’Arem, et au stade de l’expérimentation et de la réflexion pour les ouvrages de la Garonne dite « hydroélectrique ».

Les enjeux

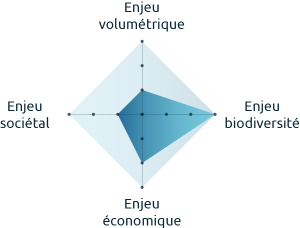

Cette action concours à la préservation du transit naturel des sédiments (enjeu biodiversité) avec également un impact positif sur la qualité de l’eau (enjeux économique et social).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Le PTGA prévoit la mise en place de groupes de travail constitué des propriétaires des principaux barrages et des collectivités GEMAPI pour concevoir un ou plusieurs protocole(s) de gestion des ouvrages favorisant la circulation des sédiments. La réflexion intégrera les contraintes techniques et économiques que pourraient induire l’adoption de ces protocoles. La mise au point de ce protocole s’appuiera notamment sur les retours d’expériences locaux. Des campagnes de mesures pourront être déployées pour mieux connaître les phénomènes en jeu au niveau du matelas alluvionnaire et ainsi affiner les modalités de gestion. Cette action cible l’axe Garonne en aval de la confluence avec la Neste, ainsi que le Salat.

Le contexte

De nombreux barrages sont présents sur la Garonne et ses principaux affluents (Neste, Salat…). Ils perturbent la continuité sédimentaire de la Garonne et de ses principaux affluents en bloquant la circulation des sédiments et contribuent pour partie à la disparition du matelas alluvionnaire. Une gestion sédimentaire a été initiée sur le bassin versant de la Neste. Une réflexion sur l’opportunité d’une telle approche est en cours sur le bassin versant du Salat. Par ailleurs, une thèse, portée par EDF, consistant à réaliser le diagnostic hydrosédimentaire sur le cours Pyrénéen de la Garonne est en cours.

Les objectifs de l'action

- Sur les bassins versants ou les tronçons prioritaires, restaurer le potentiel biologique et favoriser la réduction de température de l’eau de la Garonne par l’amélioration du transit du flux sédimentaire

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

Un diagnostic précis de la dynamique alluviale sur la Garonne du Plan d’Arem à Montréjeau a été posé grâce au travail d’un étudiant en thèse accueilli par EDF. Cette étude, restituée en février 2022, propose des modalités de gestion des barrages EDF afin de restaurer une partie du transport solide.

Le doctorant qui a réalisé cette thèse a été recruté en juin 2024 en tant que chef de projet de gestion hydromorphologique par le Syndicat Mixte Garonne Amont (SMGA) afin de préparer et mener un plan de gestion hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison. Un travail de synthèse préliminaire à la réalisation de ce plan de gestion a été produit en septembre 2024. Et, fin 2024, le SMGA a organisé une réunion technique pour faire le point sur les questions d’hydromorphologie avec les différents interlocuteurs concernés (syndicats de rivières, EDF, services de l’Etat).

De son côté, l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens a réalisé une étude sur le transport solide sur la Garonne pour construire un schéma de cohérence des actions de réduction du déficit sédimentaire. Le diagnostic a été restitué en décembre 2024.

Enfin, d’une manière générale, il est observé une montée en puissance de la prise en compte des enjeux du transport solide par les exploitants d’ouvrages hydrauliques, grâce notamment à l’amélioration des connaissances et à la sensibilisation effectuée par les 5 Syndicats GEMAPI du PTGA. C’est ainsi que certaines vannes sont opportunément manœuvrées à l’occasion de crues. De plus, EDF réunie périodiquement un Comité de Suivi afin de partager les observations réalisées pendant ces ouvertures de vannes.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée. La gestion coordonnées des ouvrages exploités par EDF fait l’objet de plusieurs état d’avancement : au stade d’un protocole d’ouverture de vanne mis en place et efficace sur le barrage du Plan d’Arem, et au stade de l’expérimentation et de la réflexion pour les ouvrages de la Garonne dite « hydroélectrique ».

Les enjeux

Cette action concours à la préservation du transit naturel des sédiments (enjeu biodiversité) avec également un impact positif sur la qualité de l’eau (enjeux économique et social).

Les chiffres clés

À la une

Retour sur le webinaire « Reconquérir le bon fonctionnement des rivières »

Recharge en matériaux du lit des cours d'eau : Garonne, Salat, Pique

Effectuer des opérations de recharge sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… sur les cours d’eau déficitaires.

Descriptif de l'action

Le PTGA prévoit d’identifier les zones d’intérêt pour une recharge sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… via la mise en place d’un comité de suivi, des études préalables et un diagnostic des sites potentiels. En parallèle, des recherches de gisements de matériaux de recharges sur le territoire Garon’Amont seront menées. L’objectif étant de réaliser une ou plusieurs actions pilote sur les tronçons identifiés.

Le contexte

Un déficit sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… important est observé en Garonne Amont en aval de la confluence avec le Salat (65 000 m3/an). Cette incision de la Garonne conduit à une perte importante de son potentiel écologique. L’absence de matelas alluvial favorise également l’augmentation température de l’eau.

Les objectifs de l'action

- Restaurer le potentiel écologique et favoriser la réduction de température de l’eau de la Garonne par la recharge sédimentaire

- Augmenter la résilienceCapacité à résister aux chocs, aux épreuves des milieux.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

La dynamique sédimentaire de la Garonne jusqu’à la confluence avec la Neste a été étudié en détail grâce à un étudiant doctorant accueilli par EDF. Les enseignements de cette étude sont mis à profit dans le cadre d’un Plan de Gestion HydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison (PGH) 2024-2028 porté par le SMGASyndicat Mixte Garonne Amont, afin d’étendre le diagnostic à la Pique et aux autres affluents et de réaliser des actions pilotes. Ce PGHPlan de Gestion Hydromorphologique est construit et animé par le biais d’un recrutement en juin 2024 d’un contrat de projet bénéficiant de financements spécifiques.

Le PGH du SMGA, ainsi que les résultats de l’étude de l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens sur la dynamique sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… finalisée en 2024, vont permettre d’identifier clairement les zones où les déficits en sédiments sont les plus importants et celles où des actions de recharge auront le plus d’efficacité. Ces connaissances alimenteront la réflexion d’un groupe de travail réunissant les acteurs de la GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides., les professionnels de l’exploitation des sédiments, EDF et les financeurs, afin de proposer des solutions visant à pérenniser les actions de recharge sédimentaire.

D’ores et déjà, les syndicats GEMAPIGestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations(GEMAPI), qui comprend l’aménagement des bassins versants, l’entretien et la restauration des cours d’eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et humides. réalisent à l’opportunité des actions pilotes de recharge sédimentaire, liées à des projets de restauration hydromorphologique ou à l’occasion d’évènements météorologiques exceptionnels. Les matériaux sont alors déplacés d’une zone d’accumulation notamment au niveau de plage de dépôtObstacle conçue pour que les matériaux de toutes tailles transportés par les torrents se déposent en amont des zones urbanisés afin de limiter les risques naturels., pour être déposés dans e lit du cours d’eau sur une zone aval sans enjeux.

Parallèlement, l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens doit transmettre fin 2025 sa candidature pour un programme LIFE « Garonne »Programme de financement européen sur les thématique environnementales et climatiques.. Ce programme d’envergure, dont l’objectif sera d’engager des opérations de gestion sédimentaire et de restauration des milieux aquatiques et humides sur la Garonne en Occitanie, pourrait être engagée dès 2026, en concertation avec les différents acteurs concernés, sous réserve que les instances de la Commission Européenne le valide.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée par les collectivités GEMAPI, notamment le Syndicat Mixte Garonne Amont qui a recruté un chargé de mission pour mener son plan de gestion hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison. De même, l’Etablissement Public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens a réalisé des études et souhaite engager une opérations importante de recharge de sédiments dans les prochaines années.

Les enjeux

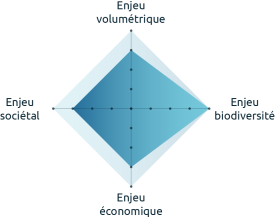

Cette action concours à la restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau (enjeu biodiversité) permettant une meilleure connexion du cours d’eau avec son lit majeur et sa nappe d’accompagnement (enjeu volumétrique). Cette restauration contribue à améliorer la qualité de l’eau, les principaux freins sont les coût associés a et l’acceptabilité social (enjeux financier et social).

Les chiffres clés

Descriptif de l'action

Le PTGA prévoit d’identifier les zones d’intérêt pour une recharge sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau… via la mise en place d’un comité de suivi, des études préalables et un diagnostic des sites potentiels. En parallèle, des recherches de gisements de matériaux de recharges sur le territoire Garon’Amont seront menées. L’objectif étant de réaliser une ou plusieurs actions pilote sur les tronçons identifiés.

Le contexte

Un déficit sédimentaire important est observé en Garonne Amont en aval de la confluence avec le Salat (65 000 m3/an). Cette incision de la Garonne conduit à une perte importante de son potentiel écologique. L’absence de matelas alluvial favorise également l’augmentation température de l’eau.

Les objectifs de l'action

- Restaurer le potentiel écologique et favoriser la réduction de température de l’eau de la Garonne par la recharge sédimentaire

- Augmenter la résilience des milieux.

Pour en savoir plus, consultez la fiche action.

Où en est l'action ?

La dynamique sédimentaire de la Garonne jusqu’à la confluence avec la Neste a été étudié en détail grâce à un étudiant doctorant accueilli par EDF. Les enseignements de cette étude sont mis à profit dans le cadre d’un Plan de Gestion Hydromorphologique (PGH) 2024-2028 porté par le SMGA, afin d’étendre le diagnostic à la Pique et aux autres affluents et de réaliser des actions pilotes. Ce PGH est construit et animé par le biais d’un recrutement en juin 2024 d’un contrat de projet bénéficiant de financements spécifiques.

Le PGHPlan de Gestion Hydromorphologique du SMGASyndicat Mixte Garonne Amont, ainsi que les résultats de l’étude de l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens sur la dynamique sédimentaire finalisée en 2024, vont permettre d’identifier clairement les zones où les déficits en sédiments sont les plus importants et celles où des actions de recharge auront le plus d’efficacité. Ces connaissances alimenteront la réflexion d’un groupe de travail réunissant les acteurs de la GEMAPI, les professionnels de l’exploitation des sédiments, EDF et les financeurs, afin de proposer des solutions visant à pérenniser les actions de recharge sédimentaireSables, cailloux, galets issus de l’érosion des bassins versant, ou du lit des cours d’eau….

D’ores et déjà, les syndicats GEMAPI réalisent à l’opportunité des actions pilotes de recharge sédimentaire, liées à des projets de restauration hydromorphologiqueL’hydromorphologie d’un cours d’eau correspond à la forme que les rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (débits, nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) la forme des cours d’eau évolue donc spatialement (d’amont en aval), et temporellement au fil des saison ou à l’occasion d’évènements météorologiques exceptionnels. Les matériaux sont alors déplacés d’une zone d’accumulation notamment au niveau de plage de dépôt, pour être déposés dans e lit du cours d’eau sur une zone aval sans enjeux.

Parallèlement, l’Etablissement Public Garonne Gascogne et Affluents Pyrénéens doit transmettre fin 2025 sa candidature pour un programme LIFE « Garonne ». Ce programme d’envergure, dont l’objectif sera d’engager des opérations de gestion sédimentaire et de restauration des milieux aquatiques et humides sur la Garonne en Occitanie, pourrait être engagée dès 2026, en concertation avec les différents acteurs concernés, sous réserve que les instances de la Commission Européenne le valide.

Action portée par

Les données clés

L'avancement de l'action

Action engagée par les collectivités GEMAPI, notamment le Syndicat Mixte Garonne Amont qui a recruté un chargé de mission pour mener son plan de gestion hydromorphologique. De même, l’Etablissement Public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens a réalisé des études et souhaite engager une opérations importante de recharge de sédiments dans les prochaines années.

Les enjeux

Cette action concours à la restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau (enjeu biodiversité) permettant une meilleure connexion du cours d’eau avec son lit majeur et sa nappe d’accompagnement (enjeu volumétrique). Cette restauration contribue à améliorer la qualité de l’eau, les principaux freins sont les coût associés a et l’acceptabilité social (enjeux financier et social).

Les chiffres clés

À la une